アゲハ飼育日誌2019年第44稿:

タイトルにあるとおり、この日誌にはアゲハチョウの寄生虫(ヤドリバエ)が出てきます。

あまり見かけない動画なのでアップしましたが、そういうのは苦手という方は見ないほうがいいかもしれません。

すっ飛ばしてください。

飼育再開

2019.9.22~28

幼虫変死、羽化不全による短命が続いて、このまま今季は収束かと思っていたアオスジアゲハの飼育が再開しました。

クスノキの街路樹で採取した幼虫6匹と卵2個はいずれも健康そうで、すくすくと育っています。

その木には8匹を養えるほどの葉っぱはなく、放っておいたらおそらく全員死んでいたでしょう。

蝶は若い葉っぱに好んで産卵しますが、葉っぱの量までは気にしないようです。

かみさんは8つの命を救いました。

約1か月ぶりに見たアオスジアゲハ終齢幼虫。

やっぱり可愛いですね。

3色の蛹

2019.9.26

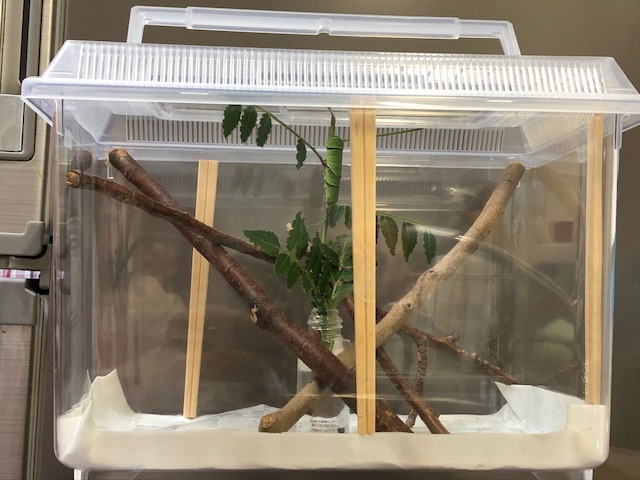

最近ナミアゲハが蛹化する場所は、

虫かごか

アクリルケースです。

それぞれ糸掛けをしやすいように枝を入れたり、割り箸を貼り付けたりしていますが、虫かごのふたやアクリルケースの壁に糸掛けをする幼虫が少なくありません。

虫かごのふたが多いのは、水平な場所を好むからか。

アクリルケースの壁が多いのは、先客が張り巡らした糸を再利用するからでしょう。

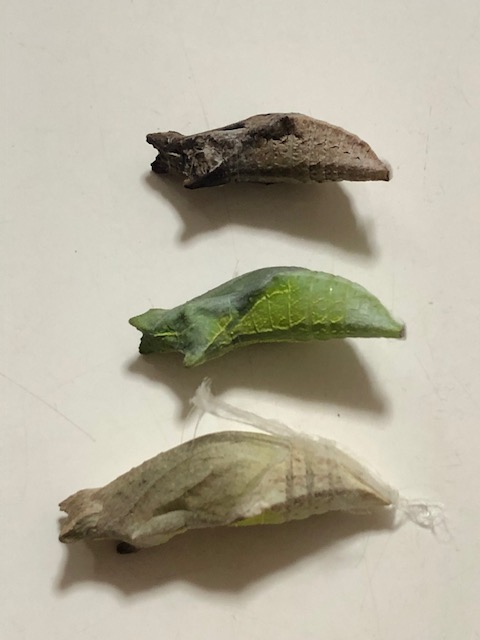

蛹化する場所によって、蛹の色はこのように異なります。

蛹化した場所は上から枝、アクリルケースの壁、虫かごのふた。

ナミアゲハは器用ですね。

大きさの違いは単なる個体差でしょう。

【閲覧注意】ヤドリバエ誕生

2019.9.28

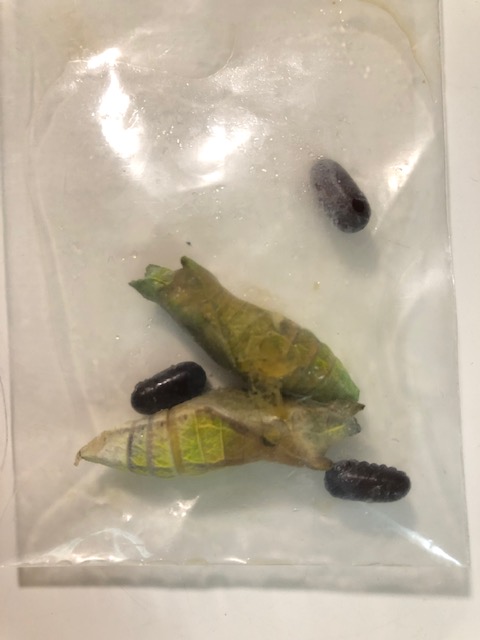

寄生確実の蛹を隔離しました。

おそらく今季3度目。またこれを見ることになろうとは。

ヤドリバエの幼虫。目の前で出てきたので思わず撮りました。

今季ナミアゲハの寄生は初めてかもしれません。

放っておいたら、こうなっていました。

アゲハの蛹2つにヤドリバエの蛹3つ。

もっと出てくると思っていました。

大抵の人はこういうのを見て、気持ち悪いと思うでしょう。

アゲハチョウの幼虫はかわいいと思うのに、ヤドリバエの幼虫はなんで気持ち悪いと思うのか。

形? 動き? 成虫のイメージ?

おそらく最大の理由は幼い頃から醸成された、ハエやうじ虫に対する嫌悪感ではないか。

と思いますが、どうでしょうか。

ツイッターやインスタグラムでゴキブリはよく見ますが、うじ虫は見た記憶がありません。

これをアップするのはやめておきます。

あとがき

東京は今週初めから連日真夏のような陽射し。

最高気温30度前後の日が続いていて、元気に飛び交うアゲハチョウをよく見かけます。

昨年の苦い経験がありますが、今年は数匹越冬してほしいところ。

かみさんは卵や幼虫の採取をまだ続けています。

2019/10/3,2022/2/5

コメント