「アゲハチョウが蛹から蝶になるまでの期間てどれくらい?」「アゲハチョウの蛹は何色?」「蛹になる場所はどこ?」。そんな疑問がありますか?

あるいは「幼虫が蛹になる時にはどんな変化があるんだろう」「飼い主は何をしたらいいんだろう」と思っているところでしょうか。

アゲハチョウの飼育で最も気を遣うのは蛹化の時。飼い主が注意を怠ると、まともに羽化できなくなるかもしれません。

我が家では長年の飼育経験によって、蛹に関する知見が増し、蛹化時のトラブルにも対応できるようになりました。

この記事ではアゲハチョウの蛹に関する基本的な情報に加え、幼虫が蛹になるまでの期間における注意すべきポイント、蛹が落ちた時の対策、蛹が羽化しない理由、蛹の越冬について解説します。

これらの点がわかれば、飼い主が戸惑うことはなくなるでしょう。

- アゲハチョウの蛹の期間や色

- アゲハチョウが蛹になる場所

- アゲハチョウの蛹化における3つのポイント

- 蛹が落ちた時の対策と羽化しない理由

アゲハチョウの蛹に関する基本情報

まず、アゲハチョウの蛹に関する基本的な情報を書いておきます。

蛹から蝶になるまでの期間

アゲハチョウの蛹の期間は概ね以下のとおりです。

通常サイズ(ナミアゲハ、アオスジアゲハなど): 1週間から10日

大型サイズ(クロアゲハ、ナガサキアゲハなど): 2週間前後

気温が低くなると、それなりに期間は長くなります。越冬蛹は暖かくなるまで数か月、蛹化の時期が早ければ半年以上休眠することもあります。

越冬蛹に関しては後述します。

蛹の色は茶色か緑色が多い

蛹の変色には様々な要素が関係しますが、一部の例外の除き、ほとんどの蛹は茶色か緑色系統になります。

ナミアゲハ

アオスジアゲハ

クロアゲハ

例外はこれ。

ジャコウアゲハ

黄色。越冬蛹(右)は薄茶色。

蛹の変色に関する詳しい情報はこちらの記事でご覧ください。

蛹になる場所は割り箸とは限らない

幼虫は蛹になる場所を予め決めているわけではありません。ほとんどの場合は食草を離れて蛹化します。

どこに行くかわからないので、家飼いでは虫かごやダンボール箱に閉じ込める人が多いでしょう。割り箸を貼っておいても、そこで蛹になるかどうかわかりません。

蛹化時の移動に関しては後述します。

脱走されると探すのに一苦労です。

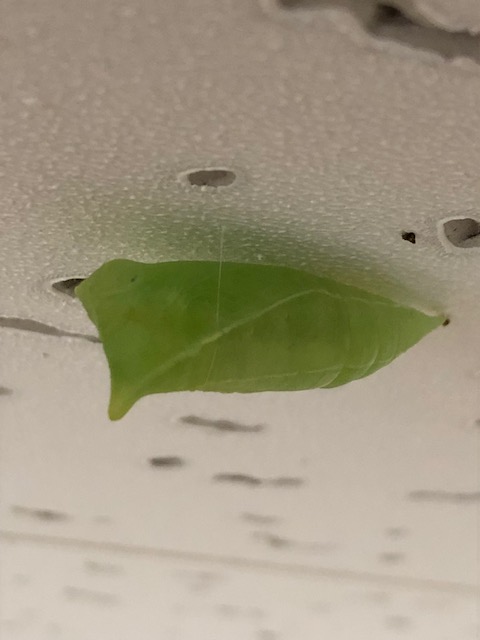

天井に張り付いていたアオスジアゲハの蛹。

小物入れの中の袋に張り付いていたナミアゲハの蛹。

その点、アオスジアゲハは幾分楽です。

大抵はこのように食草の中で蛹化します。但し、適切な角度の葉っぱが無いと脱走しますので、ご注意ください。

蛹は全く動かないわけではない

蛹も動きます。

と言っても、動くのは好ましいことではありません。特に蛹化後4,5日は体の形成期なので、そーっとしておきましょう。

こちらの記事に動く蛹の動画があります。

よく動くのは蛹になりたての頃と、羽化が近づいた頃です。その間はあまり動きません。

というわけで、動かないから死んでいるというのは早計です。

アゲハチョウの蛹化におけるポイント

ここではアゲハチョウの蛹化における3つのポイントと不測の事態などについて述べます。

ポイント1: 蛹になる場所への移動

最初のポイントは蛹になる場所への移動。

終齢幼虫は蛹になる時が来ると葉っぱを食べなくなり、おしりを下に向けて、ひたすら糞をします。

糞の形状は徐々に変化します。詳しくは こちらの記事 をご覧ください

最後に液状便をすると、幼虫は蛹になる場所を求めてさまよい始めます。そうなったら、放置しておいてはなりません。

どうしたらいいのか。こちらの記事でご覧ください。

ポイント2: 前蛹になる時の糸掛け

2つ目のポイントは前蛹になる時の糸掛けです。

ここではトラブルがない限り、何もする必要はありません。

蛹になる場所が決まった幼虫は、しばらくすると頭部の接触面に糸を張り巡らします。その後180度回って下を向き、お尻を固定する所に大量の糸を吐きます。

これはお尻を固定する場所に糸を吐いているところ。

このあと180度回って、元どおり上を向きます。

糸を張り巡らした後の幼虫。

すでにだいぶ縮んでいますが、

このように、さらに体を縮めていきます。

こうなりました。

このあとしばらくすると、幼虫は帯糸(胸部を固定する輪っか)を作り、そこに頭をくぐらせます。

全行程は10分以上かかるので、動画は最後の3分だけにしました。

幼虫は帯糸が風雨にさらされても切れないようにするため、入念に糸を重ねます。

糸掛け完了直後。

がんばった。

ポイント3: 蛹になる時の脱皮

3つ目のポイントは蛹になる時の脱皮です。

ここでもトラブルがない限り、何もする必要はありません。

糸掛け翌日7時19分

我が家では可能な場合、前蛹を観察しやすい場所に移します。今回は羽化用に準備したエッグスタンドに移しました。

同日22時48分 1匹目の脱皮

同日23時3分 2匹目の脱皮

蛹化完了。

翌朝。別の1匹と共に、いい具合の枯れた色になっていました。

お疲れさま。

蛹が蝶になるまでの行程はこちらの記事でご覧ください。

蛹が落ちた時の対策

帯糸が切れたり、おしりの固定が外れたりして蛹が落ちる、あるいは宙ぶらりんになることがあります。そのまま放置しておくと、まともに羽化できません。

そういう場合は、蛹を蛹ポケットに入れるか、ティッシュペーパーや布に置くようお勧めします。

やり方はこちらの記事でご覧ください。

蛹が羽化しない理由

蛹が羽化しない理由は4つ考えられます。

これらは外見でわかる場合とわからない場合があります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

蛹が越冬する時の処理

アゲハチョウの蛹が越冬するかどうかは、若齢幼虫時の日長(家飼いの場合は照明時間)と蛹の飼育環境(おもに気温)で決まります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

アゲハチョウの蛹【まとめ】

以上、アゲハチョウの蛹についていろいろ書きました。

ポイントは以下のとおりです。

アゲハチョウにとって蛹化は大事な工程。生涯で最も難しく、最も重要な工程と言えるかもしれません。前蛹がしっかり固定されていないと脱皮に失敗したり、まともに羽化できなかったりするかもしれないからです。

実際に我が家では、蛹になる脱皮の最中に帯糸が上にずれてしまったり、おしりの固定が外れてしまったりした個体がいました。いずれも蛹ポケットで無事に羽化しましたが、自然界なら羽化不全になるか、死んでいたでしょう。

自然界でアゲハが羽化する確率は1~2%。いろいろあります。

アゲハチョウに関する総括的な情報は、こちらの記事でご覧ください。

2018/8/31,2024/5/13

コメント