アゲハ飼育日誌2019年第20稿:

昨日ついに連続投稿が途切れました。15日連続で終わりです。それでも、相撲なら全勝優勝。よくやりました。(笑)

今回はちょっと、ためになる話から。

落ちた卵

2019.6.24

餌用の柑橘類をまとめていたら、ナミアゲハの卵が1つ落ちていました。

葉っぱから落ちた卵は、もうくっつきません。葉っぱに乗せるだけでは固定されないので、孵化する時に支障が出るでしょう。

そこでかみさんはどうしたかと言うと、片栗粉(水でといて過熱)でくっつけました。

もともと葉っぱに付いていた面は幾分平らになっているので、その面を下にしてくっつけます。

片栗粉の原料は精製したでんぷんです。

葉っぱが光合成で作り出す養分の1つがでんぷん。アゲハチョウの卵の成分は何だかわかりませんが、相性が悪いことはないでしょう。孵化した幼虫は卵の殻を食べるので、下手なものは使えません。

かみさんの理知的な判断には毎回脱帽。私だったら両面テープで貼り付けたかもしれません。

追記(2021.10.2):

「これじゃ説明が足りない‼」と言う方は、こちらの記事をご覧ください。

シュッと細くなる

2019.6.24

「蛹便(ようべん)」という言葉をやっと見つけました。お恥ずかしい限り。

デジタル大辞泉にはこう書いてあります。

さなぎから羽化するときに排出される体液。チョウなどの完全変態をする昆虫の一部にみられる。折りたたまれた羽を展開するとき、翅脈に体液を圧送するが、その余分な体液を便として排出するもの。羽化液。

これまでは蛹便のことを「下痢便」とか、「水様便」とか書いていました。

私以外にもそう書いている人は多いのですが、いい表現ではないので、正式には何と言うのだろうと思っていたところ。よかったです。

蛹便なら昆虫限定の専門用語であることがわかるでしょう。

と前置きが長くなりましたが、アゲハチョウの幼虫は蛹便が近づくとほっそりしてきて、蛹便をするとすぐにシュッと細くなることをご存じでしょうか。

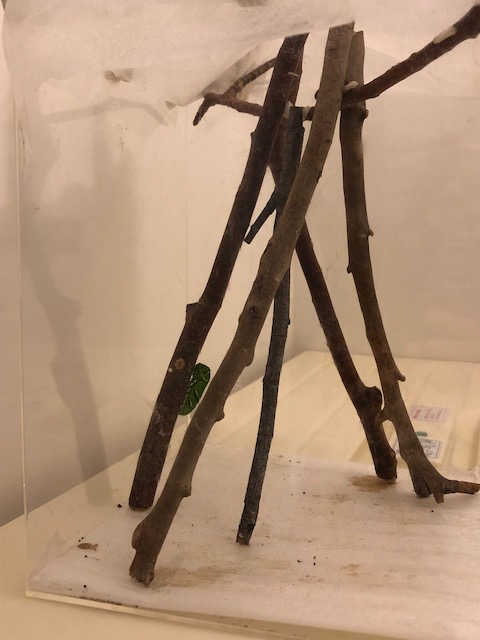

このとおり。

このように蛹便が出てすっきりした青虫は一段としわが寄り、縮んで細くなり、蛹になる場所を探し始めます。

この青虫は珍しく、アクリルケースの中の枝で蛹化しました。

追記(2020.6.9):

蛹便は前蛹になる前の便ではなく、羽化する時の便でした。上記デジタル大辞泉の定義にあるとおりです。ちゃんと読んでいませんでした。大変申し訳ありません。お詫びと共に訂正させていただきます。

こちらの記事 に書いたとおり、当サイトの「蛹便」は別の言葉に置き換えます。但し、この記事はこの追記をしましたので、このままにしておきます。

落ち着かない

2019.6.25~26

前稿の冒頭に書いたとおり、ナミアゲハが夕方に羽化したので、そのまま翌朝まで放っておくことにしました。

大抵の場合、蝶は翅が乾くと少しの間飛び回り、その後おとなしく壁か天井にとまっています。

ところが、この蝶はLEDのカバーの周りをバタバタ飛び回り、全く落ち着きませんでした。

それで仕方なく手で捕まえて、虫かごに閉じ込め、黒い布で遮光。

こうしておけば、虫かごの中で暴れて翅を傷めることはありません。

久しぶりに翅をつまんだら、鱗粉で指が真っ黒に。うまく捕まえられず、何度もつまんでしまい、申し訳ないことをしてしまいました。

それでも、翌朝元気に飛び立っていったとのこと。

よかった。

あとがき

生き物は何でもそうだと思いますが、アゲハチョウもなかなか奥深いですね。

趣味で飼育しているだけでも、いろいろな発見があります。

アゲハチョウ 育ててみれば 奥深い

すみません。そのままでした。

2019/6/27,2022/2/2

コメント