「イモムシの教科書って、どんな本なんだろう」と思っているところですか? 「イモムシの教科書」(以下、イモ書)はタイトルどおり、イモムシのことが詳しく書いてある本ですが、アゲハチョウの幼虫はあまり出てきません。

私は本のタイトルを見て、なぜか「イモムシ」をアゲハチョウの幼虫と思い込んでしまい、イモ書を買いました。当サイトの記事ネタになると思ったからです。案の定、イモ書に出てくるイモムシはほとんどが蛾の幼虫。アゲハチョウどころか、蝶の幼虫はあまり出てきません。

それでも、イモムシ全般に関する知識が深まり、読んでよかったと思っています。蛾の幼虫には興味がない人でも、一読の価値はあるかもしれません。

レビューは時々アゲハ愛好家視点になります。ご了承ください。

イモムシの教科書レビュー

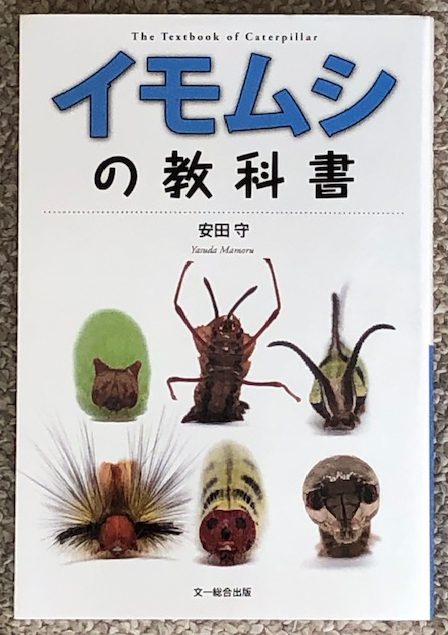

イモムシの教科書

著者: 安田守

発行日: 2019年5月5日

出版社: 文一総合出版

第1章 イモムシって何?

概要: イモムシの定義や構造など。

1章ではイモムシに関する基本的な知識が得られます。

引用されているイモムシの定義はこれ。

チョウやガの幼虫のうち、体表の刺毛が顕著でないもの。―大辞林第3版

私の認識と一致していました。

イモムシとケムシを分けていますが、中間的な種もいて、境界はあいまいとのこと。

イモムシは漢字で書くと「芋虫」。だからといって、芋に似ているから芋虫なのではありません。芋の葉っぱを食べるから芋虫なのです。

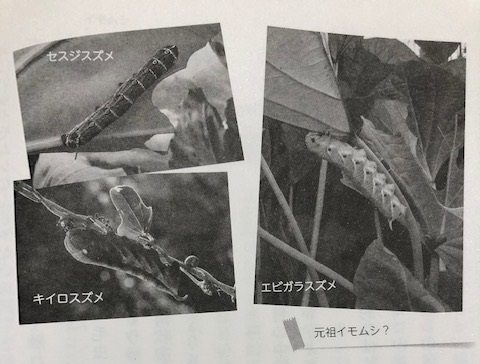

これが元祖イモムシ?

もちろん、アゲハチョウの幼虫もイモムシです。

第2章 イモムシが大きくなると?

概要: イモムシの分類など。

驚いたことに、「イモムシは大きくなってもイモムシのまま」と考えている人がいるそうです。

ほんまか。

ということで、完全変態の説明があります。

蝶と蛾の違いに関しては、それぞれ特徴はあるものの、例外が多くて明確な線引きは難しいという点で、私の認識と一致。

興味のある方はこちらの記事をご覧ください。

ここで初めて”ガ屋”(蛾を愛している人)が登場。この辺りから、”イモムシ=蛾の幼虫”という誤認がつきまとうようになります。

日本産鱗翅目の95%は蛾。蝶はたったの5%。アゲハチョウ(アゲハチョウ亜科)はその中のほんのわずかです。

鱗翅目(チョウ目)>大型鱗翅類>アゲハチョウ上科>アゲハチョウ科>アゲハチョウ亜科

ちょっと悲しくなりました。

蛾の魅力について尋ねられたガ屋のコメントが印象的です。

一つは種類が多いことですね。チョウは派手だけど種類が少ないからすぐわかって逆に飽きてしまう。ガは黎明期に毛が生えたくらい。まだわかっていないことがたくさんあるので、採って見比べて分類するとか、新しい種を発見するという楽しみがまだたくさんあるんです。

ガ屋はオタク気質の人が多いのか。

第3章 そのイモムシ、何食べる?

概要: イモムシの食性。

1960年代には、ガ屋たちが激しく競い合って蛾の生態を解明した、「幼虫大戦争」があったそうです。

それでも蛾の図鑑を見ると、いまだに「未知」が多いとのこと。蛾は奥深いですね。

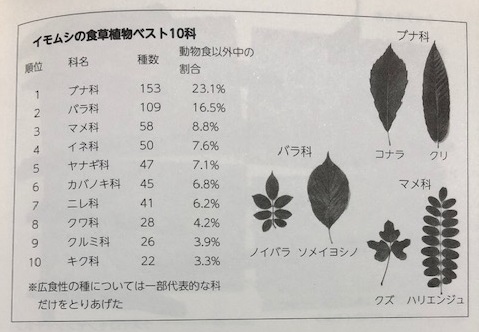

イモムシの食草植物ベスト10

当然ながら、ここに多くのアゲハいもが食べるミカン科は入っていません。

植物以外のものを食べるイモムシも多種多様。肉食イモムシ、セミに寄生するイモムシ、アリと共生するイモムシ、枯れ葉、鳥の巣、ナマケモノの糞を食べるイモムシなど。

第4章 イモムシは何色?

概要: イモムシの色や擬態について。

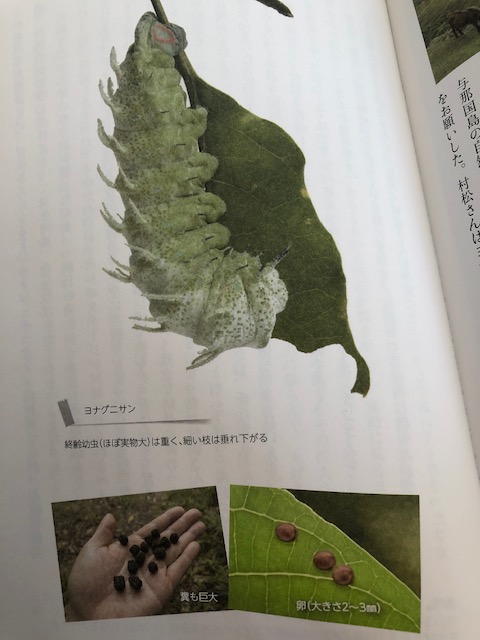

世界最大の蛾ヨナグニサン。(何でいきなりこれが出てくるのか、わかりません)。

成虫は開張30cm。幼虫は10cm超え。日本では与那国島だけに生息。

デカい。

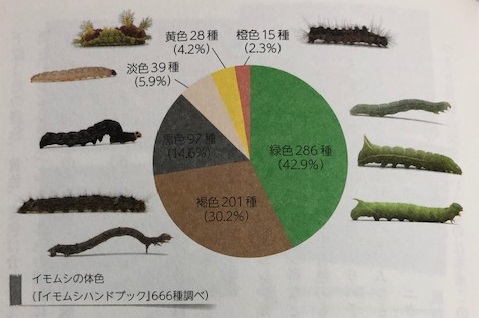

イモムシの体色の割合。

42.9%は緑色。ジャコウアゲハを除いて、アゲハチョウは全部ここに含まれるでしょう。

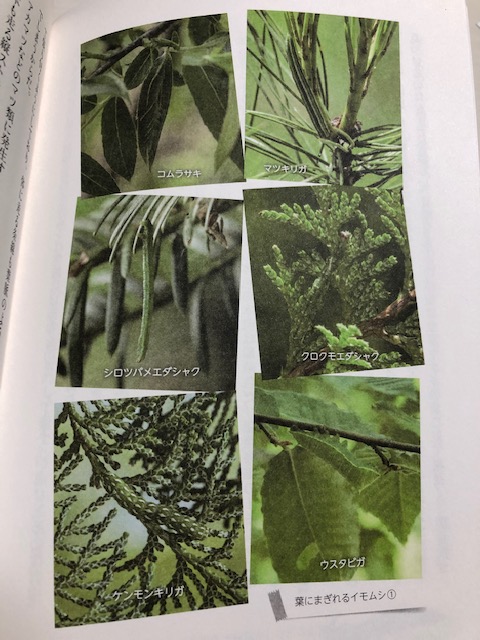

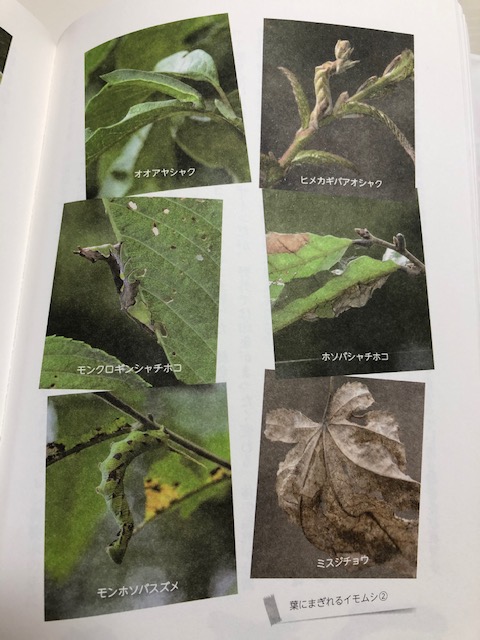

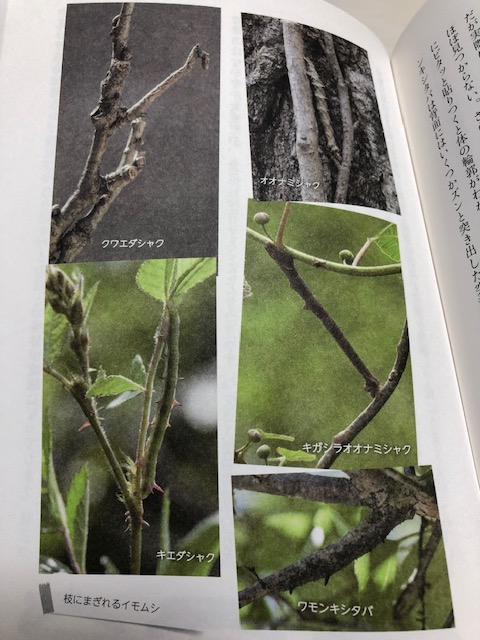

イモムシの擬態は実に巧妙。

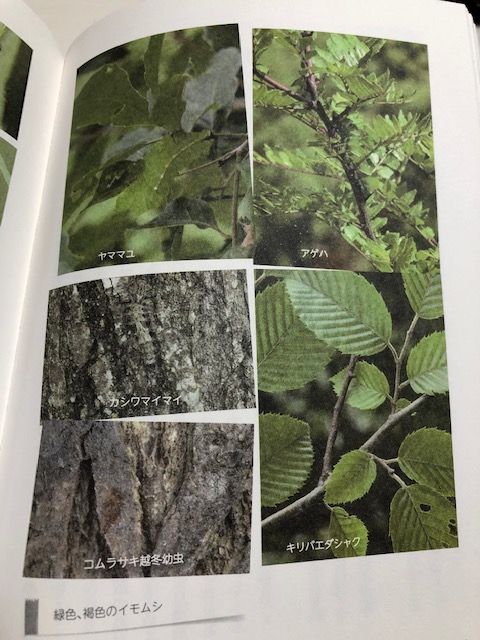

葉っぱにまぎれるイモムシたち。

ナミアゲハも含まれていますが、これに比べれば、アゲハいもの擬態はたいしたことないでしょう。

そう言えば、ジャコウアゲハは毒があるので擬態しないのか。

あぁ、なるほど。

鳥の糞擬態のイモムシは葉の表に静止する習性があるとのこと。柑橘や山椒の葉にいるアゲハチョウの若齢幼虫が目に浮かびました。

第5章 イモムシをとりまく生きものたち

概要: イモムシの防御手段や天敵。

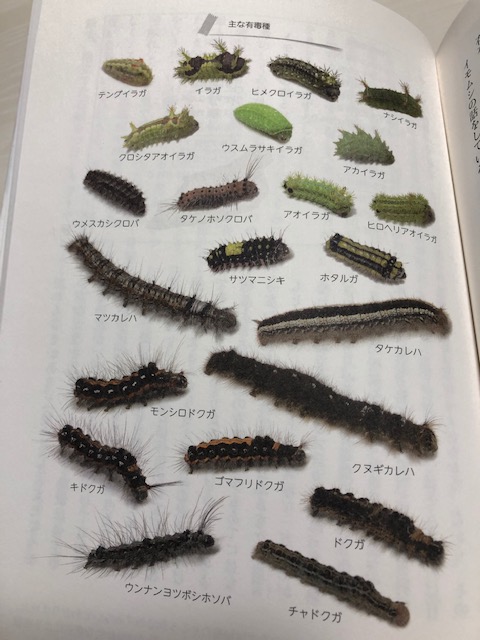

有毒イモムシは鱗翅目全体の1%未満とのこと。意外に少ないんですね。

主な有毒種はイラガ科、マダラガ科、カレハガ科、ドクガ科、ヒトリガ科。

イラガだけ知っています。

何だかわからずに、しばらく家に置いていたことがあります。

触らなくてよかった。

イモムシの天敵に関する記述に、アゲハいもの寄生虫のことは含まれていません。残念。

第6章 イモムシを観察する

概要: イモムシの観察、同定、飼育、撮影など。

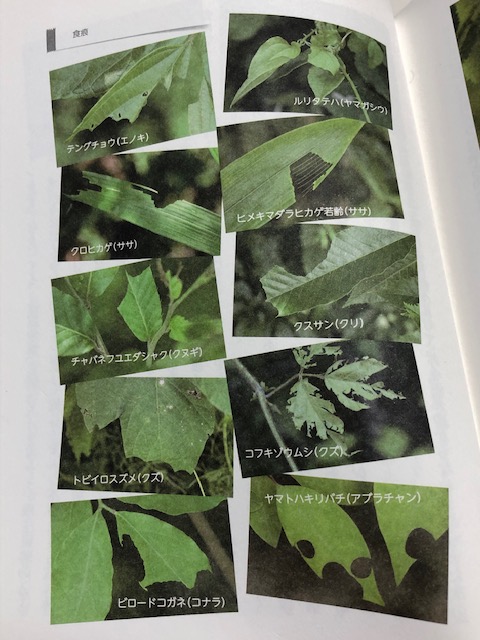

フィールドでイモムシを探す場合は、食痕や糞が手掛かりになるとのこと。

ここで思い出したのが、アゲハいもの不思議な習性です。

例えば、

食べ残した葉っぱを切り落としたり、

食べた葉っぱの主脈を切り落としたり、

糞を遠くに飛ばしたり。

これらは居場所を突き止められないための行動なのかもしれません。イモムシの中でアゲハいもは賢い部類なのか。

ひいき目。

総評

著者である安田守氏の本業は写真家です。イモムシの専門家というわけではありません。

前書きにこう書いています。

僕が観察したこと、目にしたものの意味を知りたくなって読んだ本や論文、詳しい人から聞いた話から、観察のバックボーンとなるような話題を集め、それを観察会や自然講座の場で伝えたときの参加者の反応から練り直し、僕がかっこいいと思うイモムシたちの紹介をおりまぜ、そうやってこの本の中身を作っていった。… この本は僕が人前でイモムシの話をするときの授業ノートであり、少し盛って言えば私家版イモムシの教科書といえる。

この言説にあるとおり、安田氏は研究熱心なイモムシ愛好者にととまらず、イモムシ伝道師であることがわかります。

安田氏は昆虫関連の本を多数出版。中でも「イモムシハンドブック」全3巻は有名です。

豊富な実体験、観察、信頼できる文献、識者との交流に基づく貴重な情報に、著者のイモムシ愛が加味されたイモ書は、主観を排した図鑑や専門書とは趣が異なります。イモ書はイモムシ入門書兼同人誌と言えるかもしれません。

硬すぎることなく、遊びにすぎることもなく、イモムシ好きであってもなくても、楽しく読めて知見が広がるでしょう。ほとんどアゲハチョウにしか興味がない私でも、最後まで興味深く読むことができました。

それはよかった。

ひとつだけ残念だったのは、モノクロ写真が多いこと。本の定価を抑えるためか。著者が写真家であることを考えると、もったいない気がします。

この手の本は電子書籍のほうが向いているかもしれません。ただ、現時点で電子書籍はないようです。

あとがき

以上、「イモムシの教科書」のレビューでした。お役に立てば幸いです。

イモムシが注目され始めたのはごく最近(10年以内?)でしょう。なぜ注目されるようになったのか知る由もありませんが、アゲハ愛好家としては嬉しい限り。

イモ書におけるアゲハいもと同様に、アゲハ愛好家もマイノリティーではあるけれど。

2021/1/31,2023/3/16

コメント