アゲハ飼育日誌2020年第57稿:

夜外に出れば、何の鳴き声だかさっぱりわかりませんが、秋の虫がまだ3種類ぐらい鳴いています。

家の中では、幼虫が葉っぱを食べるパリパリ音が聞こえます。それでも「幸せな音」はどこか寂し気。夏とは違います。

越冬蛹の色

2020.11.13~

短日処理をしたアゲハの蛹化が10月中旬から始まり、越冬蛹がだいぶ増えてきました。我が家ではこれまでの経験上、蛹化後3週間経っても羽化しない蛹は越冬蛹とみなしています。

それでも 今年の日誌52稿 にも書きましたが、以前としてほとんどの蛹が褐色なので不安でした。

それで、Yahoo!知恵袋でこんな質問をしました。

間抜けな質問になってしまいましたが、当然越冬蛹も環境によって色が変わり、褐色になってもおかしくないということで、間違いないようです。

今回いろいろ見ていてわかりましたが、ツルツルの所で蛹化した蛹は緑色に、ザラザラの所で蛹化した蛹は茶色(ちょっとザラザラだと中間色)になることが多いそうですね。

知りませんでした。

体液の循環

2020.11.13~

前回の日誌 に載せたアオスジアゲハは蛹化して、黒ずみは消えました。

あの黒ずみは体液の循環異常だったのではないかと思い、「芋虫 体液」で検索してみたところ、こんな記事がありました。

この記事によると、幼虫の体液は背脈管(腹部背面にある管状の器官)を通って前方に押し出され、頭部に達した体液は体の隙間を通ってまた背脈管に戻ります。

ということで、

この黒ずみは、すっぽん〇さんのコメントにもあったとおり、内出血状態だったのかもしれません。

それにしても、なぜここまで黒くなったのか。不思議です。

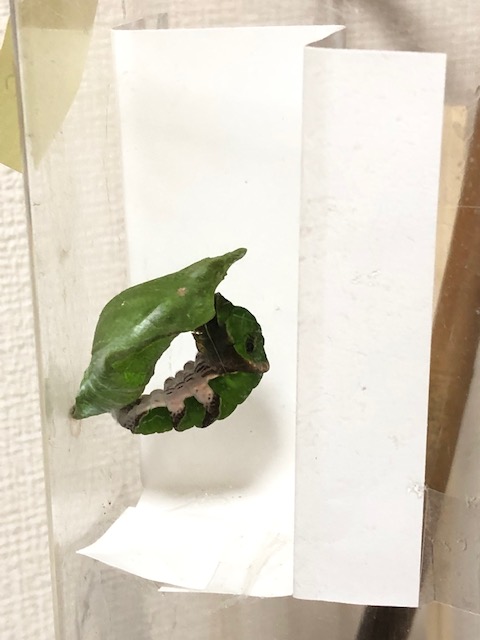

蛹on蛹

2020.11.13~

ワンダリング用のアクリルケースに幼虫を入れたところ、先客の蛹に乗ってしまいました。

両方ともクロアゲハ。

先人(虫)が張り巡らした糸を辿ってきたのでしょう。ちゃっかりしています。

下の蛹が蛹化したのは10月13日なのですが、結構動いて抵抗していました。一度こうなったら、もう駄目ですね。

こういう事態を避けるために紙で仕切っていたのですが、難なく入られてしまいました。

蛹on蛹。

我が家では初めてですが、こういうのは時々SNSで見かけます。ここでも前述の”ツルツルの所では緑色、ザラザラの所では茶色”の法則が働いていますね。

このまま放っておいても大丈夫なのか。というか、寒い所で越冬させるので、引っ越しさせなければなりません。

クロアゲハはこれから続々蛹化します。

余聞

晩秋発育鈍化の折、超ミニチュア誕生。

1.7~8cm。脱皮後間もないナミアゲハ5齢幼虫。

因みに我が家の最小記録は1.5cmです。( 飼育日誌1918 )

2020/11/17,2023/12/29

コメント

必殺料理人です^ – ^

ナミアゲハについては特有の越冬色(オレンジ色)になるホルモンを持ち、越冬する個体は前蛹の後期にこのホルモンを分泌してオレンジ系色の蛹になるそうです^ – ^

ナミアゲハの越冬蛹の色は、オレンジ色・褐色×オレンジ系色・深緑が主体の色だそうです!

その他の色合いの場合は擬態や蛹化時の光量などが関係しているのではないかと思います(^ν^)

あぁ、いつもありがとうございます。

越冬ホルモンの話は聞いたことがありますが、それでオレンジ色の蛹が多いんですか。知りませんでした。

うちで褐色になる蛹は枯れ枝で蛹化しているので、擬態だと思っています。

今回も貴重な情報をありがとうございました。ブログにコメントをくださったのは初めてですよね。

また賑わしてください。