ツマグロヒョウモンの成虫を飼おうと思っていますか? どうやって飼えばいいんだろう、餌は何だろう、どれくらい生きるんだろう、と思っているところでしょうか。

ツマグロヒョウモンは珍しい蝶ではありません。アゲハチョウほどではありませんが、飼育している人は多いようです。

我が家でもここ数年、幼虫から育てるようになり、いろいろな気づきがありました。この記事では成虫の飼い方や餌、寿命について、さらに当サイトの専門分野であるアゲハチョウとの違いについて書きます。

我が家では繁殖期なら放蝶しますが、冬期は室内で寿命を全うさせます。

この記事をご覧になれば、ツマグロヒョウモン成虫の飼育は容易になります。アゲハチョウより楽なことがわかるでしょう。

ツマグロヒョウモンの成虫

飼い方・餌はアゲハチョウと同じ

同じ鱗翅目でも、ツマグロヒョウモンはタテハチョウ科、アゲハチョウはアゲハチョウ科。習性の違いはありますが、室内での飼い方、餌やりの基本はアゲハチョウと同じです。

飼い方、餌の代用品に関する詳細はこちらの記事でご覧ください。

この記事に書いてあるとおり、アゲハチョウは口吻を引っぱり出して餌に触れさせないと吸蜜しません。(何度か繰り返すうちに、自ら口吻を伸ばすようになるかもしれません)。

それに対して、ツマグロヒョウモンは前脚を餌に触れさせれば、勝手に口吻を伸ばして吸い始めます。

楽で助かる。

寿命はアゲハチョウと同程度

寿命はアゲハチョウと同程度。少なくても2週間は生きるようです。( ツマグロヒョウモンの研究⑤ )

我が家では11月下旬から2月上旬にかけて、2か月以上生きました。( 飼育日誌2201 )

冬期の室内なので長生きしましたが、運動量が多い夏場なら、ここまで長生きすることはないでしょう。

冬の成虫の飼育に関しては、こちらの記事をご覧ください。

特徴・アゲハチョウとの違い

アゲハチョウには見られないツマグロヒョウモン成虫の特徴は以下のとおり。

脚は4本?

ツマグロヒョウモンの脚は何本?

昆虫の脚は6本というのが相場ですが、

一見4本しかないように見えます。

でも、よく見ると、

目のすぐ下に退化した前脚が2本あります。

これはタテハチョウ科全般に見られる特徴のようで、ウィキペディアにこう書いてありました。

成虫の前脚が退化して短くなっている。そのためぱっと見たところでは脚が4本しかないように見えるが、よく見ると頭部と前の脚(中脚)の間に小さく折り畳まれた前脚がある。この前脚は歩行や掴まるためには役立たないが、先端に生えた感覚毛で味を感じることができ、感覚器官としての働きに特化している。食事や産卵の直前には餌や幼虫の食草・食樹の表面に前脚を伸ばし触れる動作をおこなう。ー ウィキペディア タテハチョウ科

ということで、歩行器官としての脚は4本だけ。

それでも後述のとおり、アゲハチョウより健脚です。

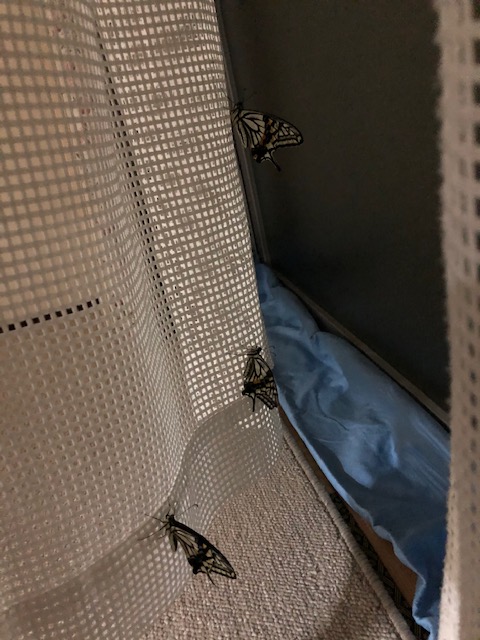

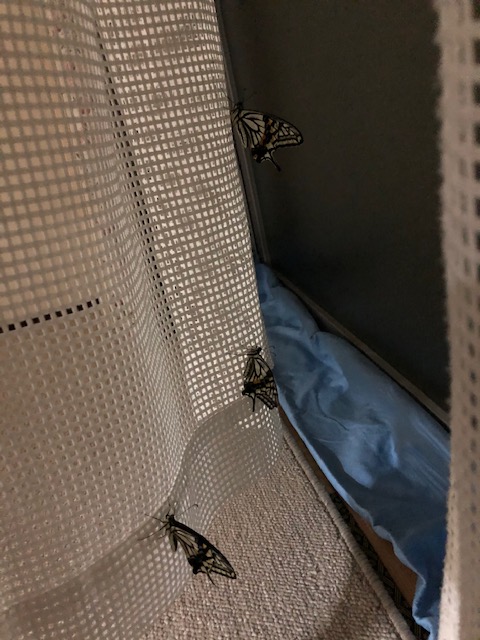

窓ガラスを歩ける

脚は4本でも、窓ガラス(擦りガラス)を歩けます。

これはアゲハチョウにはできない芸当。

爪の形状の違いか。脚力が強いのか。

サッシの金属部分も普通に歩いていました。

ぶら下がって眠る

窓辺で一日過ごした後。

アゲハチョウはほとんどの場合、レースのカーテンにとまって眠ります。

それに対してツマグロヒョウモンは、

このように、サッシの縁にぶら下がって眠ります。

この違いは変態前、つまり蛹の時の名残ではないか。

ツマグロヒョウモンの蛹は垂蛹型。

アゲハチョウの蛹は帯蛹型。

これはわかりやすい。

寝る前の儀式

寝る前はよくこうなります。

ゆっくり翅の開閉を繰り返してから、翅を閉じて就寝。

アゲハチョウにこのような行動は見られません。

花蜜を吸う時は翅を開閉する

これはたまたま外で撮った動画。

花にとまって蜜を吸う時は、こんな感じで翅を開閉します。

アカタテハやキタテハもこうなので、これはタテハチョウ科特有の動きなのかもしれません。アゲハチョウは翅を開いたままか、閉じたままです。

因みに、雌蝶は毒性があるカバマダラ(ツマグロヒョウモンに似た蝶)に擬態しています。

おとなしい

アゲハチョウはやたら無闇に羽ばたきます。

これはジャコウアゲハ♂。

アゲハチョウはよくバタつくので、すぐに鱗粉が取れてしまいます。

特にナミアゲハとアオスジアゲハ。

それに対して、ツマグロヒョウモンは落ち着いています。

蜜を吸い終わると、のんびり窓辺に歩いていきました。

窓辺にいる時、アゲハチョウはよく気が狂ったように飛び回りますが、ツマグロヒョウモンが激しく飛び回ることは稀です。

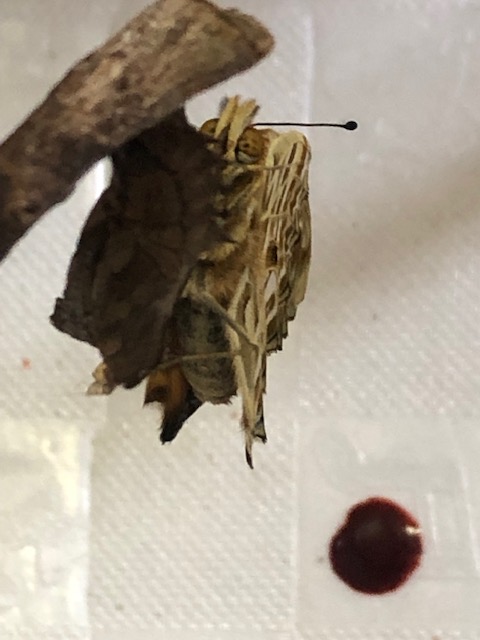

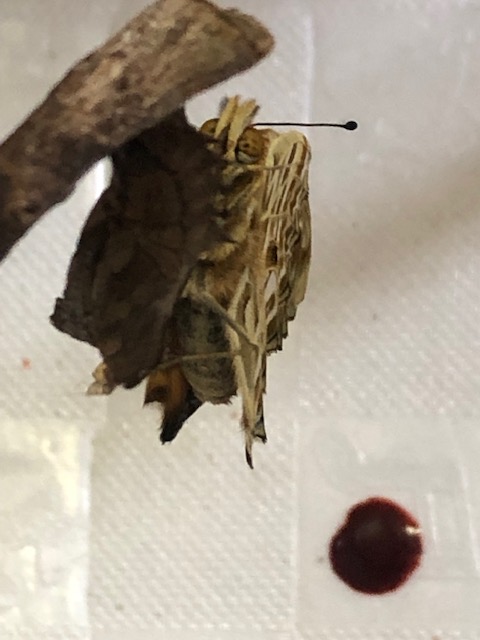

まるで血のような蛹便

蛹便。わかりますか?

こういうものです。

さなぎから羽化するときに排出される体液。チョウなどの完全変態をする昆虫の一部にみられる。折りたたまれた羽を展開するとき、翅脈に体液を圧送するが、その余分な体液を便として排出するもの。羽化液。― デジタル大辞泉

アゲハチョウの蛹便排出はこんな感じです。

殻から出る時に排出。

蛹便は脱け殻の中に溜まります。

ツマグロヒョウモンは羽化してから数十分後に排出。

血のような赤い蛹便。

乾いた跡は血痕のようです。

うわっ。

あとがき

以上、ツマグロヒョウモン成虫の飼い方や餌やり、寿命、アゲハチョウには見られない特徴について書きました。お役に立てば幸いです。

ツマグロヒョウモンの幼虫の育て方に関しては、こちらの記事をご覧ください。

2021/11/28,2023/1/27

コメント