■モンシロチョウ蛹化緑系と茶系

■寄生バチ寄生バエ今年初の遭遇

モンシロチョウ蛹化

2023.6.8~

今年初飼育のモンシロチョウが2匹蛹になりました。

久しぶりに撮れたモンシロチョウの糸掛け。糸をくぐった後も糸を吐き続けています。これはアゲハチョウには見られない行動。どんな意味があるのか。羽化した後の足場?

幼虫の期間は10日ほど。前回の日誌 で「急成長」と書きましたが、10日は標準的。モンシロチョウの飼育数は少なく、今年は2年ぶりということもあり、すっかり忘れていました。

モンシロチョウの各形体の日数は、こちらの記事でご覧ください。

翌日脱皮して蛹になりましたが、

中で何か動いています。卵から育てているので、寄生虫ではないでしょう。心臓の鼓動? これもアゲハチョウと違うところ。

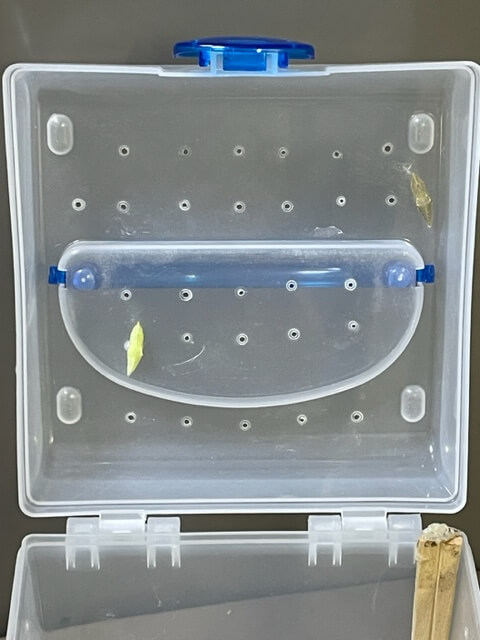

2匹とも同じケースのふたに張り付きましたが、色がぜんぜん違います。

緑系と茶系。周囲の物陰や光度の影響か。( 蛹の変色 )

後日、卵を採取した草が全部引き抜かれていたそうで、かみさんはそれを持って帰ってきました。幼虫はどこにいるのかわかりませんが、細かい糞が落ちているので、いることは確か。

いったい何匹いるのか。

寄生虫今年初の遭遇

2023.6.12

奇しくも同じ日に2種類の寄生虫に遭遇しました。越冬蛹では珍しいことに一度も見なかったので、今年初の出会い。嫌な出会い。

アオムシコマユバチ

1つはモンシロチョウの代表的な寄生虫、アオムシコマユバチ。

綿菓子状態。アオムシコマユバチの幼虫は出てくるとすぐに繭を作るので、こうなります。20匹ぐらいか。

こうなっても、モンシロいもはすぐには死なないので、

寄生虫と切り離して隔離。死んだら埋めて、寄生虫はゴミ箱に捨てます。

それって、差別だよね。

アオムシコマユバチの繭作り、成虫はこちらの記事でご覧になれます。

ヤドリバエ

もう1つはアゲハチョウの代表的な寄生虫、ヤドリバエ。

友人から引き取ったクロアゲハは予想どおり、全員寄生されていました。

ここに写っているヤドリバエの蛹は1匹だけ。あとはじゅうたんの上や飼育ケースの中にいましたが、ほかにもいそう。そのうちハエになって飛んでくるかもしれません。

羽化したヤドリバエはこちらの記事でご覧になれます。

これもたまたま同じ日、アオスジアゲハの蛹に黒い影。

少なくとも3匹潜伏。これではうじ虫を摘出しても助からない可能性大なので、見殺しです。

うじ虫が出てくるところはこちらの記事でご覧になれます。

おまけ動画

おまけ動画2つ。

アオいも脱皮。4齢から5齢に。

よたよた。アオはいつもこんなふう。

2023/6/15

コメント